Die beiden weiteren Mythen hängen eng zusammen, weshalb sie gemeinsam kommentiert werden. Sie wurde im letzten Jahrzehnt offensiv von Suchtverbänden verbreitet. Es wird behauptet, dass Angehörige durch "das Co-Abhängigkeitskonzept" als krank stigmatisiert würden. Als alternatives Erklärungsmodell wird gefordert, ausschließlich das Stressmodell bei Angehörigen anzuwenden. Es ist sehr wohl richtig, dass viele Angehörige Stress haben, ohne psychisch zu erkranken. Die Verzerrung des Mythos versteckt sich in der Absolutheit der Bewertung. Es ist nämlich ebenfalls richtig, dass Angehörige als Folge des jahrelangen, ausweglosen Stresses mit einem chronifizierten, uneinsichtigen Suchtkranken überdurchschnittlich häufig psychische Probleme entwickeln.

Darüber hinaus beinhaltet das Zusammenleben mit einem Suchtkranken für viele Angehörige nicht ausschließlich Stress, sie sind mannigfaltigen Traumata ausgesetzt. Z.B. erfahren vor allem Kinder aus Suchtfamilien, aber auch PartnerInnen und Eltern, oftmals über viele Jahre tagtäglich Vernachlässigung und Übergriffigkeiten, z.B. in Form von Vernachlässigung, Ablehnung, Parentifizierung, Invalidierung, Beschämung, Beschuldigungen, Bedrohungen, Erniedrigungen, Feindseligkeiten, Gewalt und Missbrauch. Multiple Belastungen und Traumata in der Kindheit sind der bedeutsamste biografische Risikofaktor, der eine spätere psychische Krankheit vorhersagt. So haben Kinder aus Suchtfamilien ein geschätzt 50- bis 60-prozentiges psychisches Erkrankungsrisiko. Traumafolgestörungen können zweifelsfrei nicht durch das Stressmodell erklärt werden.

Die Kinder werden erwachsen und aus ihnen, vornehmlich den Mädchen, werden signifikant häufig wiederum Partnerinnen von suchtkranken Männern und erfahren hier Retraumatisierung. Ungefähr die Hälfte aller betroffenen PartnerInnen, die ich behandelt habe, bringt schon die biografische Belastung einer Suchtfamilie mit sich. Die Forschung hat schließlich auch aufgezeigt, dass PartnerInnen und Eltern von Suchtkranken immense Belastungen und Übergriffigkeiten zu ertragen haben und ebenfalls überdurchschnittlich häufig psychisch erkranken. Bedauerlicherweise mangelt es bezüglich dieser beiden Betroffenengruppen an genaueren wissenschaftlichen Daten. Diese komplexen psychosozialen Problemzusammenhänge können keinesfalls durch das Stressmodell abgebildet werden.

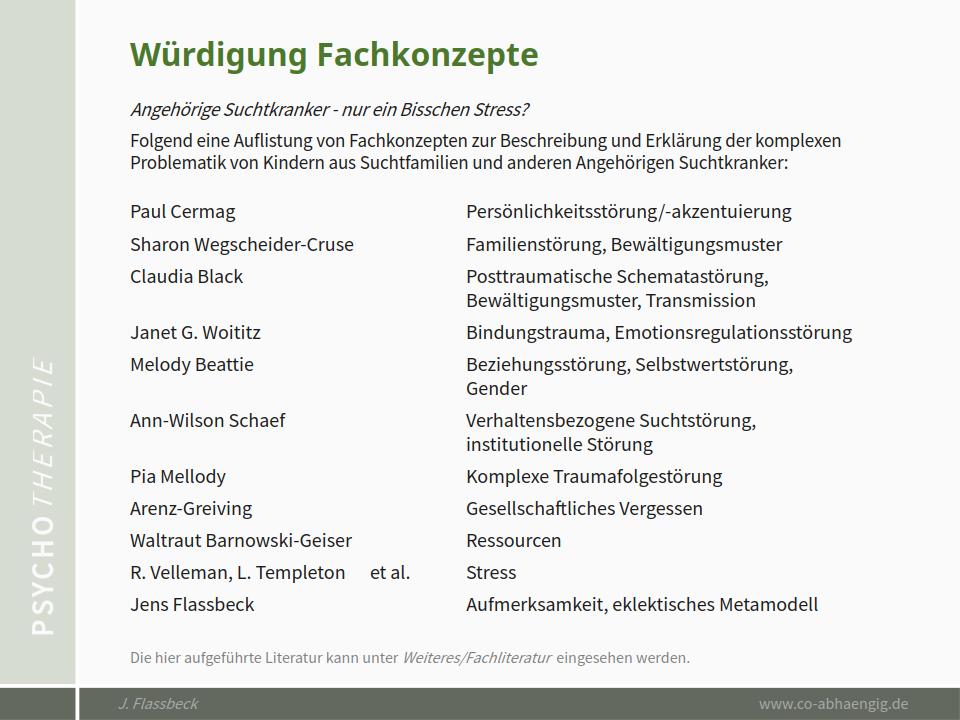

Die Folie "Würdigung Fachkonzepte", nutze ich gerne für Vorträge, um zu verdeutlichen, dass viele gute Konzepte zur Angehörigenproblematik existieren und eine komplexe Thematik vielfältige Modelle braucht, um angemessen abgebildet zu werden. Durch Anklicken können Sie sie vergrößern.

Um den Angehörigen, ihren Problemen und ihrer Not gerecht zu werden, sollten wir sie nicht voreingenommen über einen Kamm scheren, vielmehr sollten wir differenziert hinschauen und analysieren. Alle Angehörige brauchen Solidarität und Mitgefühl für die Schwierigkeiten, denen sie tagtäglich ausgesetzt sind. Die vermutlich Mehrheit der Angehörigen meistert die Situation eigenständig und gut. Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Gesundheitsfürsorge. Dies sollte gesehen und gewürdigt werden.

Diejenigen Angehörigen, die aufgrund von Stress belastet und psychisch gefährdet sind, benötigen kurz- und mittelfristigen Beistand in Form von Prävention, Unterstützung und Beratung. Bei Betroffenen, die aufgrund von Stress, Vernachlässigung und Übergriffigkeiten psychisch erkranken, ist mittel- und langfristige Zuwendung in Form von Schutz und Therapie indiziert (» Hilfen).

Ende 2023 hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren (DHS) ein Memorandum Angehörige in der Suchtselbsthilfe erneuert, in dem sie die hier hinterfragten Thesen vertreten. Der selbsterklärte Anspruch der DHS ist es, die Diskussion anzuregen. Der Text ist meines Erachtens weder erneuert noch liefert er diskussionswürdige, angehörigenzentrierte Erkenntnisse. In dem Memorandum schafft es die DHS, nahezu die gesamte Literatur, fast alle fundierten Modelle und Konzepte und die vollständige empirische Datenlage auszublenden.

Ich habe mir erlaubt, zum aktualisierten Memorandum eine fachliche Stellungsnahme zu formulieren und habe es der DHS zugesendet, um den Diskussionsfaden aufzunehmen. Bedauerlicherweise hat mir die DHS nie geantwortet. Beide Texte können Sie als PDF herunterladen.

» Stellungnahme Flassbeck

» Memorandum DHS